Claude Payri : « Conjuguer les approches, croiser les savoirs, dépasser les frontières académiques »

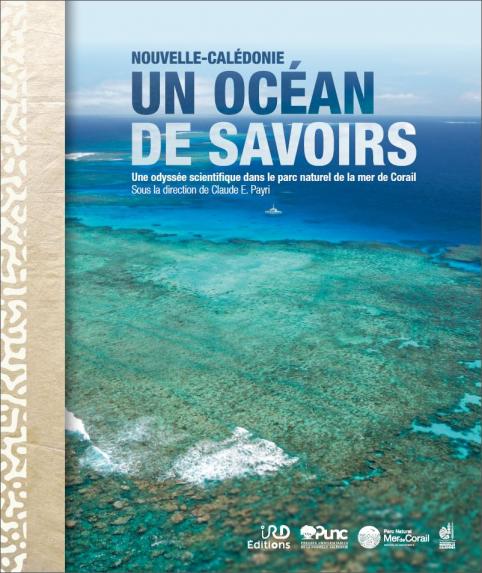

Directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développement, Claude Payri vient de tourner une double page importante de sa carrière. Cette spécialiste des macroalgues internationalement reconnue achevait en décembre 2024 son mandat de présidente du comité scientifique du parc naturel de la mer de Corail, au moment où elle faisait valoir ses droits à la retraite. Mais son actualité n’a rien d’une porte qui se ferme : elle signe, en tant que directrice scientifique, un ouvrage de référence intitulé Nouvelle-Calédonie, un océan de savoirs – Une odyssée scientifique dans le parc naturel de la mer de Corail qui constitue une somme inédite sur les connaissances marines, les enjeux de recherche et de préservation de la biodiversité dans l’archipel.

Cet entretien est l’occasion de revenir sur son parcours et les défis qui attendent la Nouvelle-Calédonie dans la gestion durable de son immense espace maritime.

Quels enseignements majeurs tirez-vous de ces années de recherche consacrées à la biodiversité marine ?

J’ai consacré ma carrière à l’étude des flores marines tropicales associées aux récifs coralliens de sept régions du Pacifique, mais également de l’Océan Indien - Maldives, île de La Réunion, Madagascar - et de l’arc des petites Antilles, dans l’Atlantique nord. C’est forte d’une expérience d’une vingtaine d’années acquise dans les archipels de la Polynésie française que j’ai découvert la diversité et la richesse exceptionnelles des récifs et de la flore marine de l’archipel néocalédonien.

Tout n’était pas à créer, car d’autres avant moi s’étaient intéressés aux algues de Nouvelle-Calédonie, mais le développement des approches génétiques et l’opportunité de pouvoir aller observer et récolter dans tout l’archipel grâce aux moyens de l’IRD, m’ont permis de revisiter cette flore et d’en décrire une richesse insoupçonnée. Ce travail n’aurait pu être possible sans le concours d’une dizaine de doctorants et de nombreux étudiants de master et la contribution du personnel technique au laboratoire et sur le terrain.

Votre mandat de présidente du comité scientifique du parc naturel de la mer de Corail s’est achevé il y a quelques mois. Que retenez-vous de ces années de travail collégial ?

La mise en place d’un comité scientifique a sans nul doute été une avancée majeure dans la gouvernance du Parc. Cette instance consultative et indépendante réunit une quinzaine de membres engagés bénévolement et désignés intuitu personae en fonction de leur spécialité scientifique et de leur expertise. Au-delà des avis rendus lors de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux au cœur du Parc, le comité scientifique a guidé l’équipe de gestion dans le choix des missions d’acquisition de connaissances et de suivis scientifiques et techniques des milieux naturels. Il a en ce sens contribué à la mobilisation des acquis de la recherche dans une dimension prospective et aidé ainsi la mise en œuvre d’une politique scientifique du Parc alimentant la réflexion de l’équipe sur la gestion des différents milieux. Les travaux sur les îles hautes, les monts sous-marins, les îlots coralliens et leurs récifs auront contribué de manière significative et objective à la création de nouvelles réserves sous protection forte.

L’avancée majeure réside sans doute dans la mise en œuvre d’une méthode de concertation basée sur la connaissance et l’échange avec les parties prenantes à l’occasion d’ateliers techniques encadrés, tels que ceux organisés sur les monts sous-marins, par exemple. Démarche qui a toujours été recommandée et encouragée par le comité scientifique dès qu’il s’agissait d’obtenir un consensus sur un projet de conservation et de protection. Dans le domaine de la programmation scientifique, l’implication du comité scientifique dans la définition des deux projets du Fonds vert (le suivi de la mégafaune du Parc et la préfiguration de la restauration écologique de Walpole) peut être également considérée comme une contribution marquante, car les résultats attendus devraient alimenter la réflexion sur la protection d’une partie de l’écosystème pélagique. Quant à Walpole, si le projet de restauration écologique aboutit, ce que j’espère, il sera une très belle réalisation en matière de gestion.

Après Archipel de Corail, en 2018, vous vous êtes lancé un nouveau défi avec Nouvelle-Calédonie, un océan de savoirs, avec les membres du comité scientifique. Quelle était votre objectif en formulant ce projet ?

L’ambition première était celle d’honorer les dix ans d’existence du Parc. L'histoire a voulu qu’il ne paraisse qu’en 2025, il a ainsi porté le Parc au-delà de ses frontières en étant diffusé à Nice à l’occasion de l’Unoc, en juin 2025. C’était un pari audacieux et non sans risques, mais le souhait de marquer de manière positive la fin de cette mandature et de léguer au Parc une synthèse des connaissances acquises durant les vingt dernières années ont porté cette initiative.

Notre objectif était également de rendre plus visible ce patrimoine naturel et culturel lointain, difficile d’accès et que seuls quelques privilégiés ont la chance de connaître. Nous souhaitions mettre en lumière à la fois les recherches de grande qualité menées dans les eaux du Parc et la communauté de chercheurs impliqués, d’ici et d’ailleurs, montrer comment la recherche académique dialogue avec les savoirs autochtones et comment elle se mobilise pour éclairer les gestionnaires et échanger avec les pouvoirs publics. En partageant cette odyssée scientifique avec le plus grand nombre par l’effort de vulgarisation et d’illustration, le comité scientifique espère que le Parc sera de mieux en mieux connu tout en préservant son caractère extraordinaire. La version anglaise de l’ouvrage devrait également porter le Parc en dehors de ses limites géographiques et être un trait d’union avec les pays de la région qui partagent ou non des limites géographiques.

Quels sont, selon vous, les principaux défis qui attendent la Nouvelle-Calédonie pour assurer la préservation et la valorisation durable de son patrimoine marin ?

Si les superlatifs ne manquent pas pour décrire le monde marin calédonien, cet extraordinaire patrimoine n’échappe pas aux diverses menaces qu’elles soient naturelles ou liées aux activités humaines. C’est malheureusement une certitude en référence aux divers travaux scientifiques qui étudient le climat, l’océan et les divers écosystèmes marins. Si les causes des dégradations sont aujourd’hui relativement bien connues, il reste encore beaucoup d’incertitudes quant aux impacts des différentes pressions, à la sensibilité des milieux naturels, à leur capacité d’adaptation voire de résilience. La Nouvelle-Calédonie doit poursuivre sa réflexion en matière de protection et renforcer le réseau d’aires protégées en l’étendant notamment aux secteurs à fort enjeux écologiques.

Relever ce défi, c’est avant tout adopter des démarches et méthodes inclusives privilégiant les approches, multiéchelles (du local au territorial, voire au régional), multisectorielles (environnementales, culturelles, politiques…), multiacteurs (chercheurs, gestionnaires, usagers, société civile…).

Le succès dans la sanctuarisation des 10 % de surface sous forte protection montre qu’il est possible d’avancer quand les principaux acteurs se mobilisent au côté des pouvoirs publics. Préserver c’est aussi continuer à acquérir des connaissances, poursuivre l’effort de suivi des différents écosystèmes et maintenir, voire accroître, la surveillance du Parc. Le défi majeur pour ces activités sera celui de la maîtrise des coûts financiers et l’impact environnemental.

À l’heure où vous passez le relais, quels encouragements souhaiteriez-vous adresser aux jeunes chercheurs qui s’engagent aujourd’hui dans l’étude et la protection du monde marin calédonien ?

C’est une question difficile, sachant que la nouvelle génération de chercheurs doit affronter ou composer avec « pas d’argent, pas de temps, beaucoup d’administratif, trop faible impact des recherches dans la décision politique…». Dans cet avenir incertain, émerge le besoin de décloisonner les savoirs et je ne peux qu’encourager les jeunes à s’inscrire dans l’interdisciplinarité. Cette démarche conduit à poser des questions innovantes et fera émerger des compétences inédites en lien avec les besoins futurs.

De nature optimiste et enthousiaste, je fais confiance aux jeunes pour relever les défis en imaginant une nouvelle manière de faire de la recherche pour trouver les solutions de demain. Dans cette période difficile où se mêlent défis environnementaux, énergétiques, de santé, où l’accélération des découvertes en intelligence artificielle soulève de nouvelles questions d’éthique, continuer à observer, expérimenter, décrire, analyser et partager me semble fondamental et indispensable. Le monde marin calédonien est bien vivant, complexe, et interconnecté. Il cache encore bien des secrets depuis la crête des récifs jusqu’aux grands fonds et la protection de ces écosystèmes ne pourra pas se passer de la science et de la recherche. De la capacité à conjuguer les approches, à croiser les savoirs et à dépasser les frontières académiques dépendra son efficacité.

Ayant eu la chance de réaliser à l’âge adulte un rêve d’enfant, j’ai envie de leur dire « aller jusqu’au bout de sa passion, c’est malgré tout s’offrir des années de bonheur ».

- Pour en savoir plus sur l'ouvrage Nouvelle-Calédonie, un océan de savoirs, cliquez ici.

Claude Payri a été reçue dans l’Ordre national du Mérite, le 1er août 2025. Cette distinction, remise par Valérie Verdier, Présidente-directrice générale de l'IRD alors en visite dans l'archipel, vient saluer l’ensemble de sa carrière dédiée à l’écologie marine, ainsi que son engagement de longue date pour la préservation du parc naturel de la mer de Corail. © IRD - Jean-Michel Boré

Claude Payri : passeuse de science et d’océan

Directrice de recherche à l’IRD, Claude Payri est une spécialiste reconnue internationalement de l’écologie, de la taxonomie et de la phylogénie de la flore marine des récifs coralliens de l’Indopacifique. Passionnée de paléoécologie, elle étudie les algues corallines pour reconstituer l’histoire récente des récifs barrières et comprendre les paléoenvironnements marins.

Au fil de ses recherches, elle contribue à la création de deux collections de macroalgues à l’université de la Polynésie française, à Tahiti, et à l’IRD de Nouméa, en cataloguant les algues benthiques tropicales et subtropicales collectées à l’occasion de nombreuses expéditions dans le Pacifique et l’océan Indien : Clipperton, Polynésie française, Fidji, Wallis, Vanuatu, Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Maldives, La Réunion… ainsi qu’aux Caraïbes.

Titulaire de trois doctorats, elle est, à partir de 1987, enseignante-chercheure à l’université de Polynésie française, où elle a formé de nombreux étudiants préparant notamment le CAPES et l’agrégation.

Installée en Nouvelle-Calédonie depuis 2004, elle anime au centre IRD de Nouméa un programme dédié aux macroalgues des récifs du Pacifique ouest et a dirigé, entre 2010 et 2022, l’équipe de recherche CoRéus puis l’unité mixte de recherche ENTROPIE, dédiée à l’écologie marine tropicale des océans Pacifique et Indien (IRD, université de la Réunion, Ifremer, CNRS et université de la Nouvelle-Calédonie).

Ses travaux de recherche ont donné lieu à plus de 150 publications et à quelques ouvrages de référence, dont Algues de Polynésie française (Au vent des îles, 2004, 320 p.), coécrit avec Antoine de R. N’Yeurt et Joël Orempüller, et Nouvelle-Calédonie : Archipel de Corail (collectif, IRD éditions/Solaris, 288 p.).

Depuis quelques années, Claude Payri joue un rôle central dans le dialogue entre science et gestion, en tant que vice-présidente, puis présidente du comité scientifique du parc naturel de la mer de Corail, jusqu’en décembre 2024.

À l’occasion des dix ans du Parc, elle initie et coordonne Nouvelle-Calédonie, un océan de savoirs. Une odyssée scientifique dans le Parc naturel de la mer de Corail (IRD Éditions/PUNC, 168 p.), qui paraît en 2025, à l’occasion de l’UNOC, à Nice.

À l’apogée d’une carrière professionnelle particulièrement riche, elle laisse, en guise d’héritage, cet ouvrage pluridisciplinaire destiné au plus large public qui synthétise deux décennies de recherches dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et met en perspective les enjeux de connaissance et de conservation au cœur du parc naturel de la mer de Corail.

En photo: Claude Payri assurant le tri et la mise en herbier d'algues rouges, à bord de l'Alis, navire de recherche scientifique de la flotte océanographique française (opérant pour l’IRD dans le Pacifique sud).

© IRD - Gregory Lasne

Pour en savoir plus sur ses axes de recherche au sein de l’UMR Entropie :