Préserver la mer de Corail : une ambition partagée avec l’Australie

11 août 2025

Du 4 au 14 juin 2025, l’agente chargée de la science du parc naturel de la mer de Corail (PNMC) a embarqué aux côtés des équipes de Parks Australia pour une mission scientifique au cœur du Coral Sea Marine Park. Ce déplacement financé par la CPS illustre la montée en puissance d’une coopération régionale entre la Nouvelle-Calédonie et l’Australie pour la protection d’un espace marin partagé, riche et fragile : la mer de Corail.

Depuis 2010, l’Australie et la Nouvelle-Calédonie unissent leurs efforts[1] pour préserver les écosystèmes exceptionnels de la mer de Corail qui baigne les rivages calédoniens et la côte est de l’île continent. Cet engagement a pris un nouveau tournant depuis 2023, avec la mise en place d’échanges techniques réguliers, d’ateliers collaboratifs et la volonté commune de renforcer les liens entre les gestionnaires de part et d’autre nos frontières maritimes.

Cette mission scientifique menée en juin 2025 dans les eaux du Coral Sea Marine Park, le parc « jumeau » du PNMC géré par Parks Australia, marque une étape importante dans cette dynamique. Maële Brisset (voir l’entretien ci-dessous), chargée de la science au sein du service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche (SPNMCP), a rejoint à Cairns une équipe pluridisciplinaire australienne d’une douzaine de personnes pour une expédition de dix jours sur les îles et récifs isolés de la zone centrale du parc australien. Cette participation a été rendue possible grâce au soutien de la Communauté du Pacifique (CPS)[2], dans le cadre du programme Early Career Ocean Professionals (ECOP) et le Pacific Community Centre for Ocean Science (PCCOS), qui encourage l’implication des jeunes professionnels dans des projets stratégiques pour l’océan Pacifique.

Une mer et de nombreux défis en partage

Pendant cette mission, les équipes embarquées à Cairns ont visité quatorze sites du parc australien. Objectif : mieux comprendre l’état écologique des îlots, identifier les menaces émergentes et tester des actions de conservation. Parmi les opérations réalisées :

- le suivi des populations d’oiseaux marins (notamment une colonie de plus de 40 000 couples de sternes fuligineuses) ;

- la surveillance de la grippe aviaire ;

- un inventaire de la végétation et des espèces envahissantes ;

- la collecte de 250 kg de déchets échoués sur les plages du parc marin ;

- des plongées scientifiques sur les récifs coralliens ;

- des travaux de restauration écologique pour lutter contre certaines espèces végétales invasives.

Ces interventions, menées dans le cadre du programme australien Island Health, visent à renforcer les capacités de réaction face aux pressions environnementales dans ces milieux insulaires isolés. Elles s’avèrent très proches des opérations menées annuellement dans le parc naturel de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie par les équipes du SPNMCP ou des chercheurs mandatés… avec quelques nuances.

Vers une vision partagée de la conservation

Cette mission a permis des échanges concrets sur les méthodes de suivi et de gestion des milieux récifaux. Les approches diffèrent à la marge : la Nouvelle-Calédonie privilégie des protocoles standardisés et des séries longues de données ; l’Australie mise sur des indicateurs simples, couvrant un grand nombre de sites dans un laps de temps réduit.

Ces complémentarités sont précieuses. Elles nourrissent les réflexions du SPNMCP, actuellement engagé dans le renouvellement du plan de gestion du parc marin calédonien. Certains outils australiens, comme les grilles d’évaluation rapide de la végétation, pourraient inspirer de futures adaptations locales. Inversement, l’expérience calédonienne en matière de suivi écologique de long terme est un atout reconnu par nos partenaires australiens.

Une ambition commune

La mission de juin 2025 n’est pas une fin en soi, mais un jalon : celui d’une coopération régionale en pleine structuration. À travers elle, les deux pays affirment leur volonté de construire ensemble des solutions concrètes, partagées et adaptées aux réalités du terrain pour préserver la mer de Corail.

Parce qu’aucune frontière ne limite les migrations des oiseaux marins, celles des tortues vertes ou des baleines à bosse, parce que rien ne peut entraver les courants marins ou les menaces écologiques, la gestion durable de ces espaces doit s’inventer à l’échelle du Pacifique. Cette mission en est un exemple particulièrement encourageant.

- Les photographies de la mission ont été réalisées par Guyan Weerasinghe, vétérinaire, Northern Australia Quarantine Strategy - Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australian Government.

- Le rapport de mission est consultable en ligne : voir le lien en bas de page.

[1] Signature d’un accord de coopération pour la gestion durable de la mer de Corail entre l’État, la Nouvelle-Calédonie et l’Australie, en 2010.

[2] Les frais de transport, d’hébergement à terre, ainsi que les dépenses liées à la mission ont été couverts par la CPS. L’autorité australienne (Parks Australia) a pris, quant à elle, en charge l’hébergement et la restauration en mer, pendant toute la période de terrain.

L’équipe de la mission - Gestionnaires de la Parks Australia Division : Martin Russel, Fionna Hagger, Darren Philips. Plongeurs de la James Cook University : Andrew Hoey, Cecilia Martin, Morgan Pratchett, Victore Huertas. Ornithologue du Queensland Parks and Wildlife Service: Andrew Mc Dougall. Botanistes volontaires de la Parks Australia division : Joy Brushe, Larry Brushe. Au centre, Maële Brisset, du service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche et, derrière l’appareil, le vétérinaire de la Northern Australia Quarantine Strategy : Guyan Weerasinghe (Australian Government).

Le Coral sea Marine Park, l’un des joyaux de Parks Australia

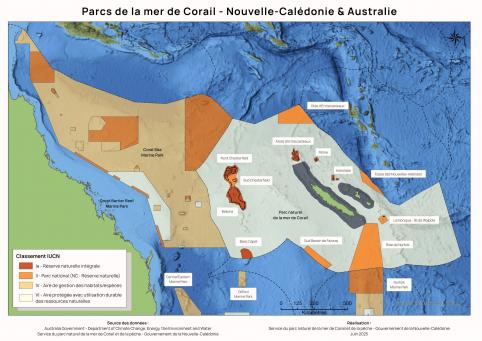

Parks Australia est l’autorité australienne responsable des six parcs nationaux, soixante parcs marins à travers le pays, ainsi que du conservatoire botanique australien. Parks Australia gère donc, en particulier, la partie australienne de la mer de Corail à travers le Coral sea Marine Park.

À l’instar du parc naturel de la mer de Corail calédonien, le Coral sea Marine Park abrite une grande diversité d'habitats, tels que des récifs coralliens (34 immenses zones récifales), 67 îlots de sable, des monts sous-marins, des plaines profondes et des canyons.

Le Coral sea Marine Park, d'une superficie de 989 836 kilomètres carrés (2 200 km de long et 1 300 km de large), se situe au large des côtes du Queensland, au-delà de la Grande Barrière de Corail. Il est l'un des plus grands parcs marins au monde fréquenté par les baleines à bosse, tortues marines et oiseaux marins qui traversent la mer de Corail.

Parks Australia mène, en collaboration avec des universités, des agences gouvernementales et des partenaires fédéraux australiens, des recherches pour optimiser la surveillance et la gestion continue de son parc marin de la mer de Corail.

Une coopération régionale plus intense

Depuis 2023, les agents calédoniens du pôle Parc du SPNMCP participent en visioconférence aux comités de gestion du parc australien, contribuant aux réflexions sur le suivi des récifs, les menaces émergentes ou la biosurveillance. L’inverse est souhaité, mais la barrière de la langue reste une entrave à surmonter.

Le SPNMCP est intégré aux ateliers du développement de ReefCloud, une plateforme technologique Australian Institute of Marine Science (AIMS) qui vise à automatiser le suivi des récifs grâce à l’intelligence artificielle et la science ouverte.

Chaque année, une lettre d’information conjointe entre les deux parcs dresse un bilan des avancées : un outil de communication partagé et transparent à destination des partenaires et du public. Ces publications sont consultables sur la page "Documents en ligne", onglet Newsletters.

Questions à Maële Brisset

Jeune calédonienne de 30 ans, Maële Brisset travaille depuis plusieurs années à la croisée des enjeux de conservation et de gestion des milieux marins. Elle occupe, depuis mars 2025, le poste de chargée de la science au SPNMCP. Chargée des indicateurs et de la bancarisation des données et du suivi scientifique dans le Parc, jusqu’à cette date, elle a rationalisé les archives et mis au point 113 fiches de synthèse couvrant principalement les campagnes de recherches scientifiques, d’acquisition de connaissance et les opérations de gestion. Pourtant cette mission de terrain n’est pas une première pour cette grande amoureuse des mammifères marins.

Vous participez régulièrement aux missions réalisées dans le Parc. Quelles leçons tirez-vous de cette expérience australienne ?

Je participe, en effet, au moins une fois par an à une mission scientifique dans le Parc, notamment les missions de suivi terrestre centrées sur les tortues vertes. Ma toute première remonte à 2023, pour travailler sur un état de référence des populations d’oiseaux marins nicheurs. L’opportunité de partir en mission avec l’équipe australienne en juin a vraiment été une superbe expérience. C’était très intéressant de découvrir une autre manière de gérer des écosystèmes qui, au final, sont très similaires aux nôtres. On partage beaucoup de problématiques et de pressions communes, mais avec parfois des approches différentes, donc ça nourrit vraiment la réflexion. Ça donne aussi pas mal d’idées pour faire évoluer certains suivis du Parc… Bref, c’était une expérience vraiment enrichissante, autant sur le plan professionnel qu’humain et j’espère que ce type d’échanges pourra se poursuivre dans les années à venir!

Votre expérience dans la mise en place d’indicateurs et la bancarisation de données au SPNMCP vous est-elle utile sur le terrain ?

Oui, ça m’a été très utile, car on ne peut pas vraiment comprendre ce que l’on observe sur le terrain sans avoir un recul sur ce qui a déjà été fait par les experts et sur la manière dont les données ont été collectées. Avoir cette vision globale de l’historique et de la construction des suivis dans le PNMC m’a permis de mieux comprendre les méthodes utilisées côté australien et de m’intégrer facilement, et en autonomie, à leurs protocoles. Je pense que tout bon suivi commence par une base de données solide, homogène et bien organisée, car c’est ce qui permet ensuite de poser les bonnes questions et de comparer les résultats dans le temps.

La coopération avec l’Australie est de plus en plus étroite. Quelle sont les prochaines étapes ?

Cette année, en plus de cette mission collaborative, nous travaillons à la rédaction d’une nouvelle lettre d’information commune qui fera le bilan des travaux menés en 2025 dans nos Parcs respectifs. Ce travail est piloté à tour de rôle, et en 2025, c’est au SPNMCP d’en assurer la coordination. Nous espérons également pouvoir, à notre tour, inviter un gestionnaire de Parks Australia à participer à l’une de nos missions dans le PNMC. À mon sens, ce type d’échange est indispensable pour alimenter une réflexion commune et progresser vers une gestion intégrée, dépassant les frontières administratives. Je suis reconnaissante d’avoir pu bénéficier de cette expérience, rendue possible grâce au soutien de la CPS, et je tiens à souligner la qualité de l’accueil et des échanges avec les équipes australiennes.