Mégafaune : le programme est lancé

07 July 2025

C’est parti pour l’ambitieux programme Mégafaune avec deux premières missions dédiées aux oiseaux, cétacés et grands requins. Deux équipes de chercheurs ont embarqué en direction des récifs Chesterfield et des atolls d’Entrecasteaux. Objectif : collecter des données inédites et poser les premières pierres d’un suivi à long terme de la mégafaune emblématique du parc naturel de la mer de Corail.

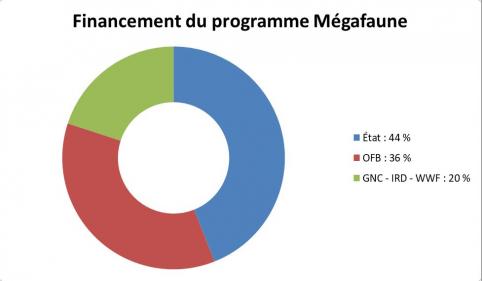

Le programme Mégafaune, encadré par le SPNMCP, est principalement financé par l'Etat via le Fonds Vert et l'Office français de la biodiversité, avec les contributions de l'IRD, du WWF et du gouvernment de la Nouvelle-Calédonie.

Depuis sa création en 2014, le parc naturel de la mer de Corail est l’un des plus grands espaces marins protégés au monde. Il recèle une biodiversité exceptionnelle, qui abrite notamment une trentaine de mammifères marins, plus de quarante espèces de requins, plusieurs espèces de tortues marines et une vingtaine d’espèces d’oiseaux marins nichant sur ses îlots isolés.

Mais la richesse de ces écosystèmes marins se heurte à des pressions croissantes : trafic maritime, altération des habitats, pollution, espèces envahissantes et, surtout, les effets du changement climatique. La montée des eaux, l’érosion des îlots ou la hausse des températures menacent directement les sites de ponte des tortues ou les chaînes alimentaires des cétacés.

C’est pour répondre à ces enjeux que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avoir placé 10 % du Parc sous protection forte, a initié en 2023 le programme Mégafaune, dont le suivi en mer débute avec deux premières missions de terrain. En toile de fond : une volonté affirmée de renforcer la connaissance scientifique pour guider l’action publique, dans le cadre du nouveau plan de gestion du Parc, actuellement en cours d’élaboration.

Un programme stratégique pour la conservation

Le programme Mégafaune vise à mieux comprendre les dynamiques écologiques des espèces dites « sentinelles » — des groupes biologiques, particulièrement menacés au niveau mondial, qui trouvent dans la mer de Corail un refuge essentiel et dont la présence en nombre reflète l’état de santé global de l’océan. Il s’agit d’espèces particulièrement mobiles qui effectuent de grands déplacements pour accéder à leurs zones d’alimentation, aux sites de reproduction ou pour effectuer des migrations interannuelles.

Le programme s’articule donc autour de quatre grands groupes de faune marine :

- les mammifères marins (baleines, dauphins, cachalots, fausses-orques, etc.),

- les oiseaux marins qui nichent sur les îlots et se nourrissent dans le Parc ;

- les tortues marines, notamment la tortue verte ;

- les grands requins.

Ces espèces emblématiques, voire totémiques, jouent un rôle clef dans les écosystèmes et constituent aussi d’importants leviers de sensibilisation pour les populations, en Nouvelle-Calédonie et dans le monde. Leur préservation est donc un enjeu à la fois écologique, culturel et éducatif.

Les données collectées permettront d’identifier des zones à fort enjeu écologique, y compris des corridors de migration ou d’alimentation ; d’adapter les mesures de protection dans les réserves existantes ; de modéliser les domaines vitaux de certaines espèces et d’anticiper les impacts du réchauffement climatique sur les zones les plus vulnérables.

Une première mission “Mégafaune” dédiée aux oiseaux

La toute première mission du programme, dédiée aux oiseaux marins, a débuté aux Chesterfield le 3 juillet, à bord du Te Fetia, et se poursuivra aux atolls d’Entrecasteaux du 15 au 27 juillet. Les oiseaux marins constituent l’un des groupes d’animaux les plus menacés à l’échelle mondiale. Ils sont de ce fait très sensibles aux changements globaux tant dans les milieux océaniques où ils s’alimentent qu’au niveau des îles où ils nichent et se reproduisent. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils font depuis des années l’objet d’études en mer de Corail et d’un suivi spécifique, conduit en collaboration entre l’IRD et le SPNMCP (espèces, effectifs, périodes de reproduction, distributions au sein des îlots, menaces sur d’Entrecasteaux et Chesterfield).

Malgré ces efforts continus, certaines informations restent trop parcellaires, notamment concernant les espèces, les effectifs et les périodes de reproduction au niveau des îles hautes (Walpole, Matthew, Hunter), les déplacements en mer et les zones océaniques importantes pour leur alimentation, les zones de migration internuptiales, ainsi que le degré de connectivité (échange d’individus) entre colonies au sein du Parc et dans la région. Le volet oiseaux de Mégafaune doit donc s’attacher à combler ces lacunes.

Les objectifs de cette première mission sont donc plus précisément de collecter du sang sur des colonies reproductrices de Fous à pieds rouges (Sula sula), de Noddis bruns (Anous stolidus) et de Sternes fuligineuses (Onychoprion fuscatus), en vue d’analyses de génétique des populations ; d'équiper des reproducteurs de Noddis bruns pour étudier les trajets d’alimentation en période de reproduction; et de réaliser divers échantillons sur deux îlots des Chesterfield (Mouillage 1 et Loop) et deux îlots des atolls d’Entrecasteaux (Fabre et le Leizour). Des analyses spécifiques premettront également de mesurer une éventuelle contamination à la grippe aviaire.

Deux équipes se succéderont à bord pour mener ce programme: Martin Thibault, chargé de recherche à l’IRD Nouvelle-Calédonie et chef de mission, Aurore Ponchon (IRD), Hélène de Meringo (CNRS), Jennifer Frantz (Vétérinaire indépendante), Sébastien Bruy et Lucille Verdier (bénévoles de Bird Conservation NC), pour la première partie sur les récifs des Chesterfield.

Une seconde équipe prendra le relais lors d'une escale à Koumac: direction les atolls d'Entrecasteaux. Elle est composée d'Aurore Ponchon (IRD), Hélène de Meringo (CNRS), Pascal Dumas (UNC), Thomas Hue (Vétérinaire de la DAVAR), Laurianne Martinho (IRD), Mathieu Mattivet (Bird Conservation NC) et Émilien Herlem (bénévole de Bird Conservation NC).

Une campagne dédiée aux cétacés et aux requins

Une seconde mission du programme Mégafaune menée du 7 au 23 juillet 2025 se déroule dans les récifs Chesterfield, zone d’importance majeure pour les mammifères marins (IMMA). Ces sites isolés, situés à plusieurs centaines de kilomètres à l’ouest de la Grande Terre, constituent des refuges pour les cétacés du Pacifique Sud-Ouest, une halte millénaire dans leur migration vers le nord, comme à leur retour vers les eaux antarctiques.

L’objectif principal de cette première mission à bord du Nautilus 360 est de collecter des données sur les grands requins, les baleines à bosse et d’autres grands cétacés fréquentant les eaux du Parc, en conjuguant une diversité d’expertises, allant de l’acoustique marine à l’analyse génétique. Cela permettra de croiser les approches pour obtenir une image fine de la présence et du comportement des cétacés dans la région.

La mission est pilotée par Solène Derville, spécialiste des cétacés et chargée de recherche à l’IRD Nouvelle-Calédonie (UMR Entropie), accompagnée de plusieurs spécialistes : Florian Baletaud et Léocadie Jamet (IRD), Sylvain Roblet (Université Côte d’Azur), Mickaël Tonnelier (Opération Cétacés), et Sahira Bell (SeaCountry Solutions).

Durant les quinze prochains jours, le travail des scientifiques portera en particulier sur le déploiement d’hydrophones (enregistreurs acoustiques passifs) pour capter les sons du récif et les chants de baleines, la photo-identification des individus rencontrés, la collecte d’échantillons biologiques (tissus, ADN environnemental) via des méthodes non invasives, la caractérisation des habitats fréquentés par les espèces au sein du récif.

Cette approche pluridisciplinaire permettra, à terme, de mieux cerner les routes migratoires, les zones de reproduction et d’alimentation et les éventuelles connexions entre les populations de baleines à bosse du Parc et celles d’autres régions du Pacifique.

Un financement partagé pour un projet ambitieux

Avec un budget global de 202 millions XPF, le projet de suivi de la mégafaune du parc naturel de la mer de Corail a reçu le soutien financier de l’État, à hauteur de 89 006 381 francs CFP, via le Fonds vert et le programme France nation verte, et celui de l’Office français de la biodiversité, à hauteur de 72 859 904 francs CFP.

Il est conduit et cofinancé à hauteur de 20 % par le service du parc naturel de la mer de Corail et de la Pêche du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement et le WWF - Fonds mondial pour la Nature - France.

Ce modèle de partenariat mêlant acteurs publics, recherche scientifique et ONG reflète la volonté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de faire du parc naturel de la mer de Corail un modèle de préservation à l’échelle mondiale.

Un suivi global jusqu’en 2027

Le programme Mégafaune se déploiera jusqu’en décembre 2027. Les prochaines missions axées sur les tortues vertes sont prévues en octobre et novembre 2025 sur les atolls d’Entrecasteaux, site de ponte de réputation mondiale, et les récifs d'Entrecasteaux. De nombreuses autres mission sont programmées l'année prochaine, notamment à Walpole. Ces campagnes viendront compléter les suivis déjà en place dans le Parc (tortues, oiseaux, récifs, trait de côte, espèces invasives…).

Chaque campagne contribuera à alimenter une base de données régionale de référence, essentielle pour bâtir une stratégie de conservation à long terme.

Les champs d’opération du projet au cœur du Parc sont plus spécifiquement :

- la réserve naturelle La Monique-île de Walpole ;

- les réserves naturelle et intégrale des récifs Chesterfield ;

- la réserve intégrale des atolls d’Entrecasteaux.

Les scientifiques partenaires du programme

- Suivi des oiseaux marins : Éric Vidal, directeur de recherche (UMR Entropie) et représentant de l’IRD en Nouvelle-Calédonie ; Martin Thibault, chargé de recherche à l’IRD Nouvelle-Calédonie (UMR Entropie).

- Suivi des tortues marines : Marc Oremus, responsable du bureau WWF Nouvelle-Calédonie.

- Suivi des requins : Laurent Vigliola, chercheur IRD, spécialiste des requins.

- Suivi des cétacés : Solène Derville, chargée de recherche à l’IRD Nouvelle-Calédonie (UMR Entropie), spécialiste des cétacés.